创新突破!林文翰团队在海洋倍半萜合成酶研究中取得重要进展,揭示不寻常的氢迁移机制和倍半萜不同骨架的催化控制

3月12日,我院林文翰/范爱丽团队与加州大学戴维斯分校Dean J. Tantillo教授团队合作,在Journal of the American Chemical Society杂志发表了题为“表征新颖Bisabolene合成酶揭示不寻常的氢迁移机制和形成单、双和三环倍半萜的关键氨基酸残基”的最新研究成果。

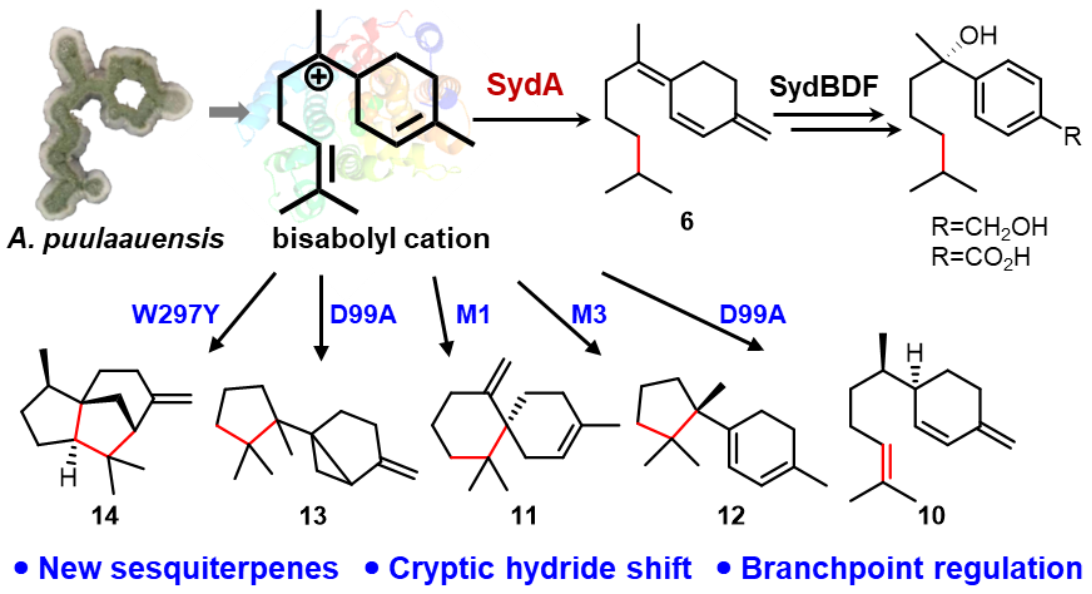

图1 研究工作概述

倍半萜合成酶(STSs)可催化法尼酯二磷酸(FPP)生成300多种倍半萜骨架。这一过程涉及到基于不同碳正离子的复杂化学级联反应,包括多种氢迁移和环化模式,最终生成各种各样的倍半萜骨架。然而,由于碳正离子与酶的活性位点基团之间缺乏直接定向的相互作用,控制这些氢迁转移和环化过程的分子机制仍不清楚。尽管对STS的结构解析和催化机制进行了广泛的研究,STS产物分布的合成细节和调控仍然具有挑战性。

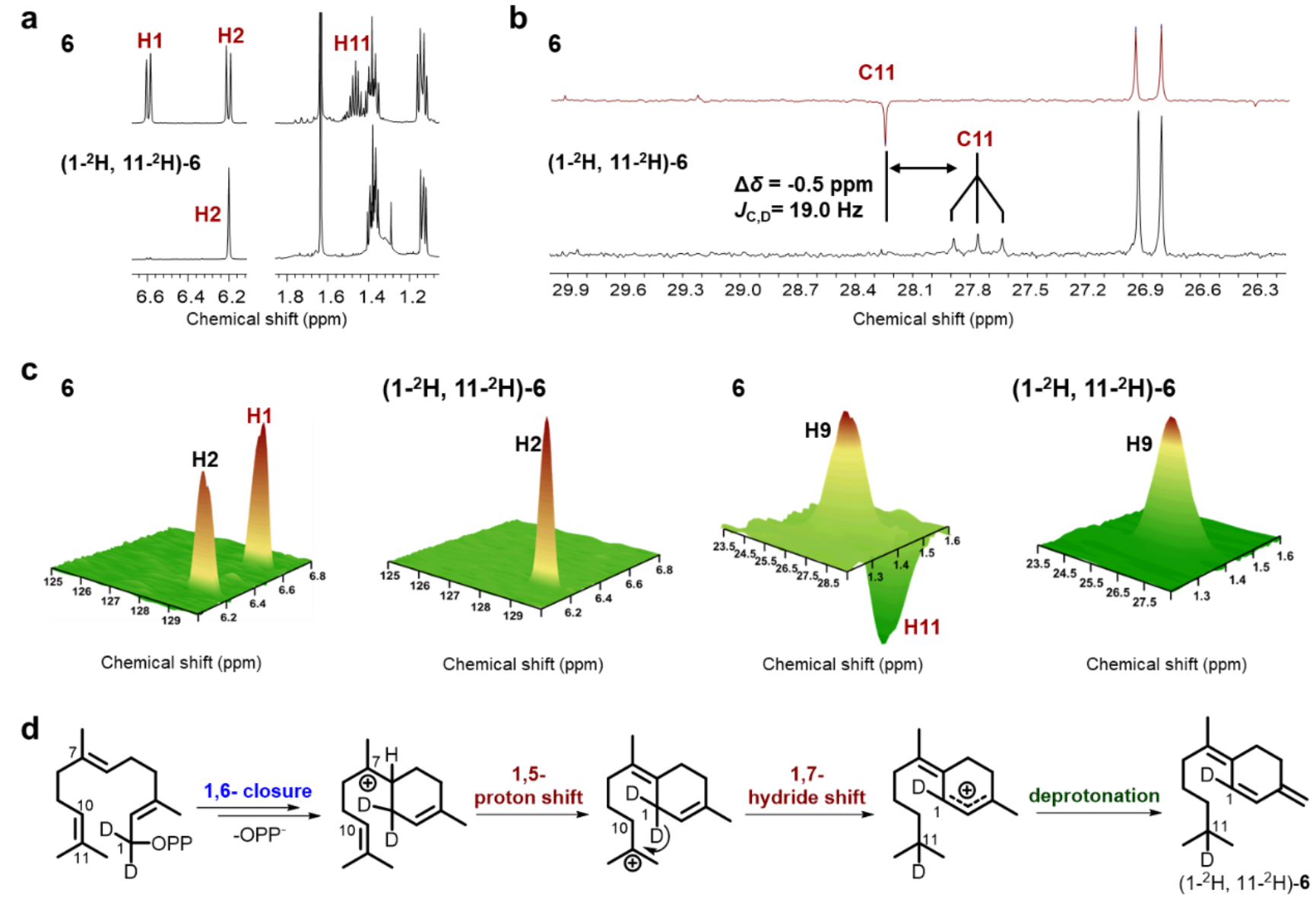

图2 同位素标记实验揭示氢迁移机制

该论文利用异源表达鉴定了海洋真菌Aspergillus puulaauensis F77中sydonol生物合成基因簇syd,并从中发现了一个新倍半萜合成酶SydA。该酶催化FPP生成具有独特饱和末端异戊烷链的新bisabolene型倍半萜6。同位素标记、SydA及其突变体蛋白晶体结构和量子化学计算揭示了一个新颖的1,7-氢负迁移机制,可能是形成单环、双环和三环倍半萜产物的关键分支点。基于蛋白结构半理性设计构建了系列突变体,通过催化共同的倍半萜碳正离子前体、促进不同反应路径,从而产生双环和三环骨架产物。实验结果增强了对STS序列-结构-功能关系的理解,并为STS的设计改造以拓展天然产物结构多样性和新颖性提供策略。

图3 SydA晶体,DFT计算,分子对接等实验结果

林文翰研究团队博士研究生吴梦月和加州大学戴维斯分校博士研究生Ian Torrence为共同第一作者,林文翰教授、范爱丽副研究员加州大学戴维斯分校Dean J. Tantillo教授为该论文共同通讯作者。这项工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和宁波市重点科技发展计划的支持。

论文链接

https://doi-org-443.webvpn.bjmu.edu.cn/10.1021/jacs.4c17818

作者简介

林文翰教授

林文翰,北京大学药学院教授,博士生导师。北京大学天然药物及仿生药物全国重点实验室教授,现任北京大学宁波海洋药物研究院副院长。主要从事海洋生物天然产物结构与生物活性关系、海洋药物先导化合物发现等研究。

范爱丽副研究员

范爱丽,北京大学药学院副研究员,硕士生导师。北京大学宁波海洋药物研究院特聘副研究员。主要研究领域为海洋真菌活性次级代谢产物发现与生物合成、海洋真菌次级代谢产物合成途径中关键酶的鉴定及催化机制研究、利用合成生物学技术构建活性代谢产物的细胞工厂。